○公立置賜総合病院特定放射性同位元素防護規程

令和元年9月1日

管理規程第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 本規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法律」という。)第25条の4第1項の規定に基づき定める。

2 本規程は、公立置賜総合病院(以下「本院」という。)における特定放射性同位元素の防護に関する基本的な事項を定め、特定放射性同位元素の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講ずることにより、特定放射性同位元素の盗取の防止を図ることを目的とする。

(1) 「防護区域」とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)第1条第15号の規定により、放射性同位元素の使用をする室等を含む特定放射性同位元素を防護するために講ずる措置の対象となる場所をいう

(2) 「防護区域常時立入者」とは、規則第24条の2の2第2項第2号の規定により、業務上防護区域に常時立ち入る者をいう

(3) 「一時立入者」とは、防護区域に立ち入る者(防護区域常時立入者及び診療を受けるために一時的に立ち入る者を除く。)をいう

(4) 「防護設備」とは、検知、遅延及びアクセス規制等、特定放射性同位元素を防護するための機能を有する設備(施錠や監視カメラ、侵入検知装置、通信連絡設備等)をいう

(5) 「文書」とは、特定放射性同位元素の防護に関する情報が保持された媒体(電磁的記録媒体を含む。)をいう

(6) 「記録」とは、文書のうち特定放射性同位元素の防護に関する活動の結果を記述したものをいう

(7) 「緊急時」とは、特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた時から当該盗取のおそれがなくなった時までをいう

(8) 「管理情報」とは、防護措置に関する詳細な事項に係る情報をいう

(9) 「アクセス規制」とは、規則第24条の2の2第2項第4号に規定された立入りが正当化であることを確認するための措置をいう

(10) 「アクセスルート」とはアクセス規制を行う出入口から防護区域内の特定放射性同位元素を取り扱う場所に立ち入る経路をいう

第2章 組織及び職務

(特定放射性同位元素の防護に関する組織)

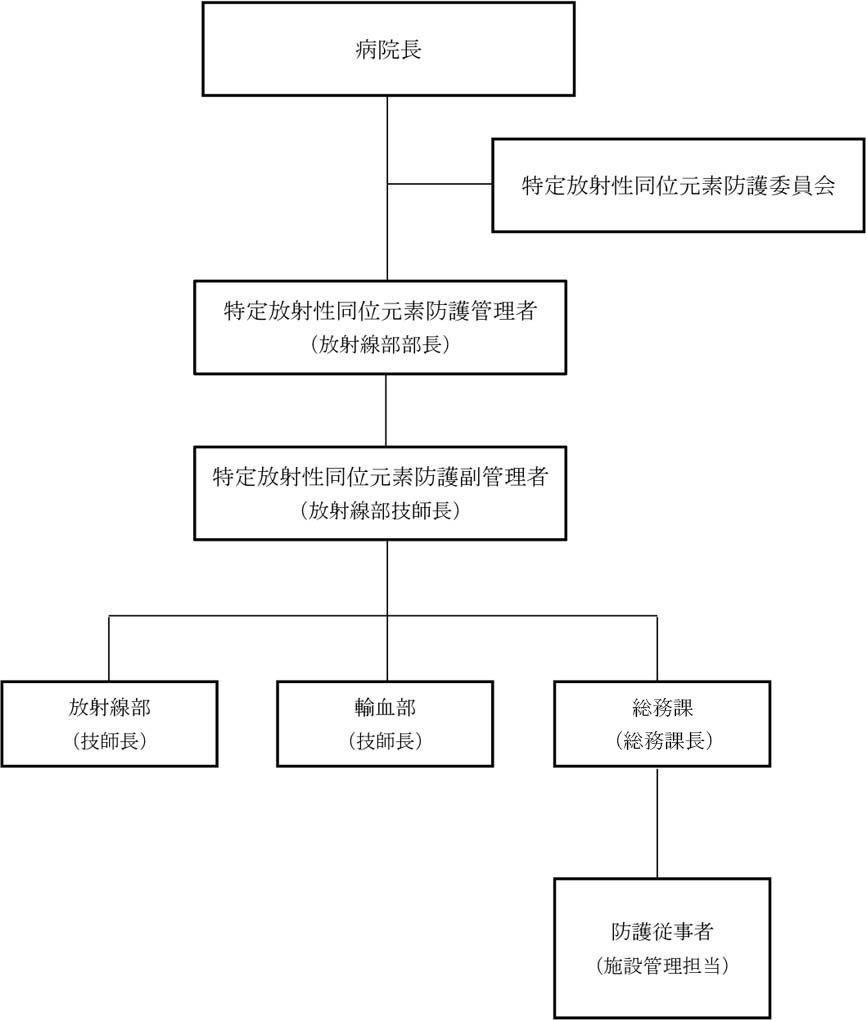

第3条 病院長は、特定放射性同位元素の防護に関する組織を定める。

2 特定放射性同位元素の防護に関する組織は、別図第1に示すとおりとする。

(特定放射性同位元素の防護に関する職務)

第4条 特定放射性同位元素の防護に関する各職位(以下「各職位」という。)は、この規程を遵守し特定放射性同位元素の防護に関する職務を確実に遂行する。

2 本院における各職位の職務は、次のとおりとする。

(1) 病院長は、特定放射性同位元素の防護に関する業務を総括する

(2) 特定放射性同位元素防護管理者(以下「防護管理者」という。)は、第7条に定める職務を行う

(3) 防護管理者の下に特定放射性同位元素防護副管理者(以下「副管理者」という。)、特定放射性同位元素防護従事者(以下「防護従事者」という。)を置く

(4) 副管理者は、放射線部技師長をもって充て、防護区域の出入管理の業務を行い、併せて特定放射性同位元素の管理、防護設備の設置並びにこれらの点検及び保守の業務を行う

(5) 輸血部技師長は、副管理者とともに防護区域の出入管理の業務を行う

(6) 放射線部技師長は、特定放射性同位元素の管理の業務を行う

(7) 総務課長は、副管理者とともに防護設備の設置並びにこれらの点検及び保守の業務を行う

(特定放射性同位元素防護管理者の選任及び解任)

第5条 病院長は、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理するため、本院に防護管理者を置く。

2 病院長は、規則第38条の5に規定する要件を備える者のうちから防護管理者を選任する。

3 病院長は、防護管理者を選任又は解任した場合は、選任又は解任後30日以内に原子力規制委員会へ届け出る。

(防護管理者の代理者の選任及び解任)

第6条 病院長は、規則第38条の5に規定する要件を備える者のうちから防護管理者の代理者を選任する。

2 防護管理者の代理者は、防護管理者が病気その他やむを得ない事情により職務を遂行できない場合には、防護管理者の全ての職務を代理する。

3 病院長は、防護管理者の代理者を選任又は解任した場合(選任した場合にあっては、防護管理者が職務を行うことができない期間が30日以上の場合に限る。)は、選任又は解任後30日以内に原子力規制委員会へ届け出る。

(防護管理者の職務)

第7条 防護管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 特定放射性同位元素の防護に関する業務の統一的な管理に関すること

(2) 特定放射性同位元素防護規程(以下「防護規程」という。)及び下部規程の制定及び改訂に関すること

(3) 特定放射性同位元素の防護に係る国の立入検査の受入れに関すること

(4) その他本規程により防護管理者の職務として定められた事項に関すること

(特定放射性同位元素防護委員会)

第8条 病院長は、本院に特定放射性同位元素防護委員会(以下「委員会」という。)を設置し、防護管理者、副管理者、防護従事者、その他から委員を任命する。

2 委員会の委員長は、防護管理者が務める。

3 委員会は、病院長の諮問を受け、防護規程の制定及び改訂、防護に関する教育及び訓練の実施計画、緊急時における対応手順、防護設備の設置の計画、防護に関する業務の改善その他特定放射性同位元素の防護に関する重要な事項について審議する。

第3章 業務の改善

(業務の継続的改善)

第9条 病院長は、毎事業年度、特定放射性同位元素防護委員会に防護に関する業務についての評価及び必要な改善について諮問を行う。

2 病院長は、特定放射性同位元素防護委員会の審議の結果を踏まえ、防護管理者への必要な指示、人員の手配その他必要な措置を講ずる。

3 防護管理者は、前各項の評価及び改善に係る活動の記録を5年間保存する。

第4章 防護区域における防護措置

(特定放射性同位元素の区分の別)

第10条 特定放射性同位元素の種類、性状及び取扱数量並びに特定放射性同位元素の区分の別は、別表第1に定めるとおりとする。

2 防護従事者は、防護管理者の指示及び監督の下、前項の区分に応じた防護措置を実施する。

(防護区域の設定)

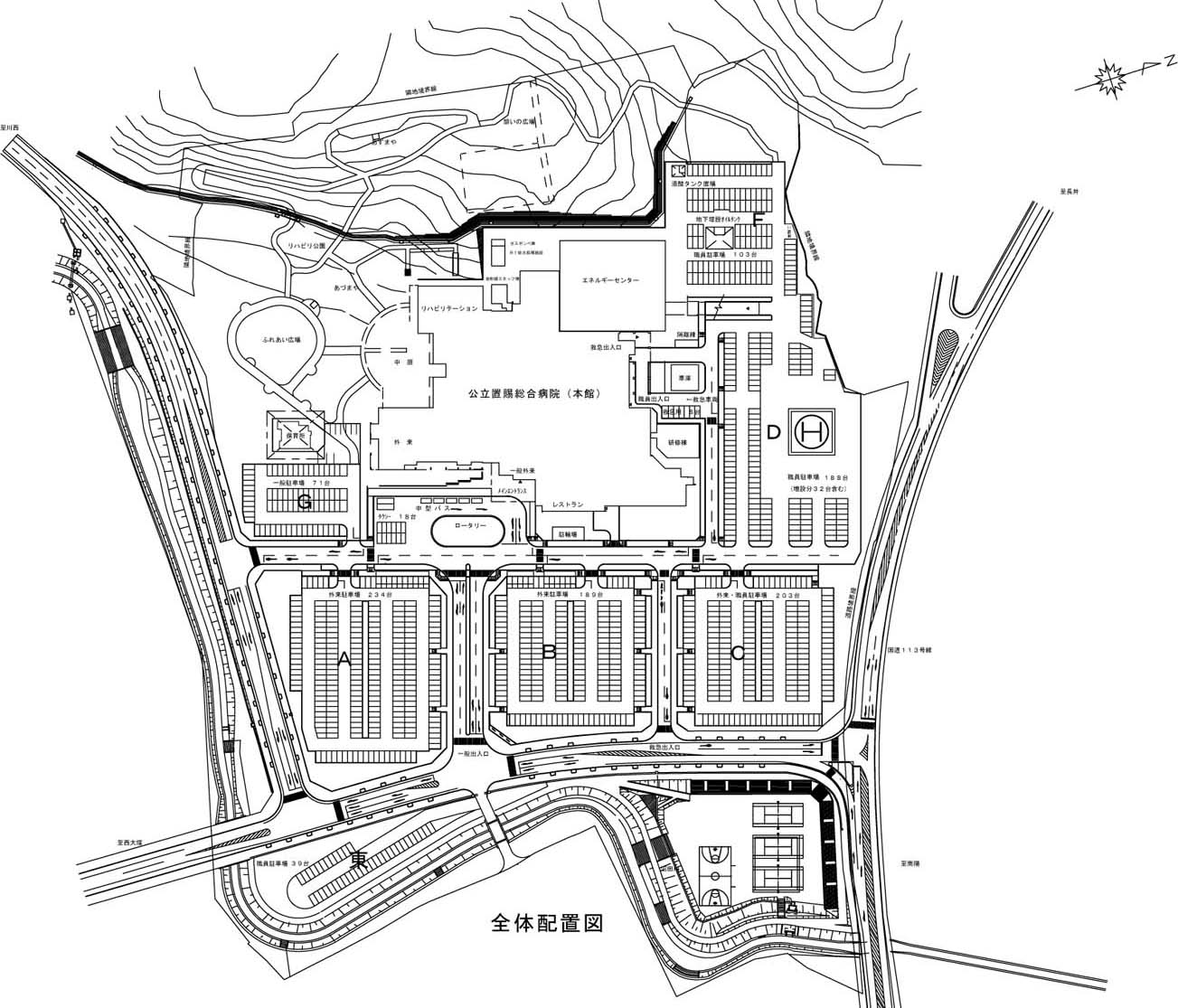

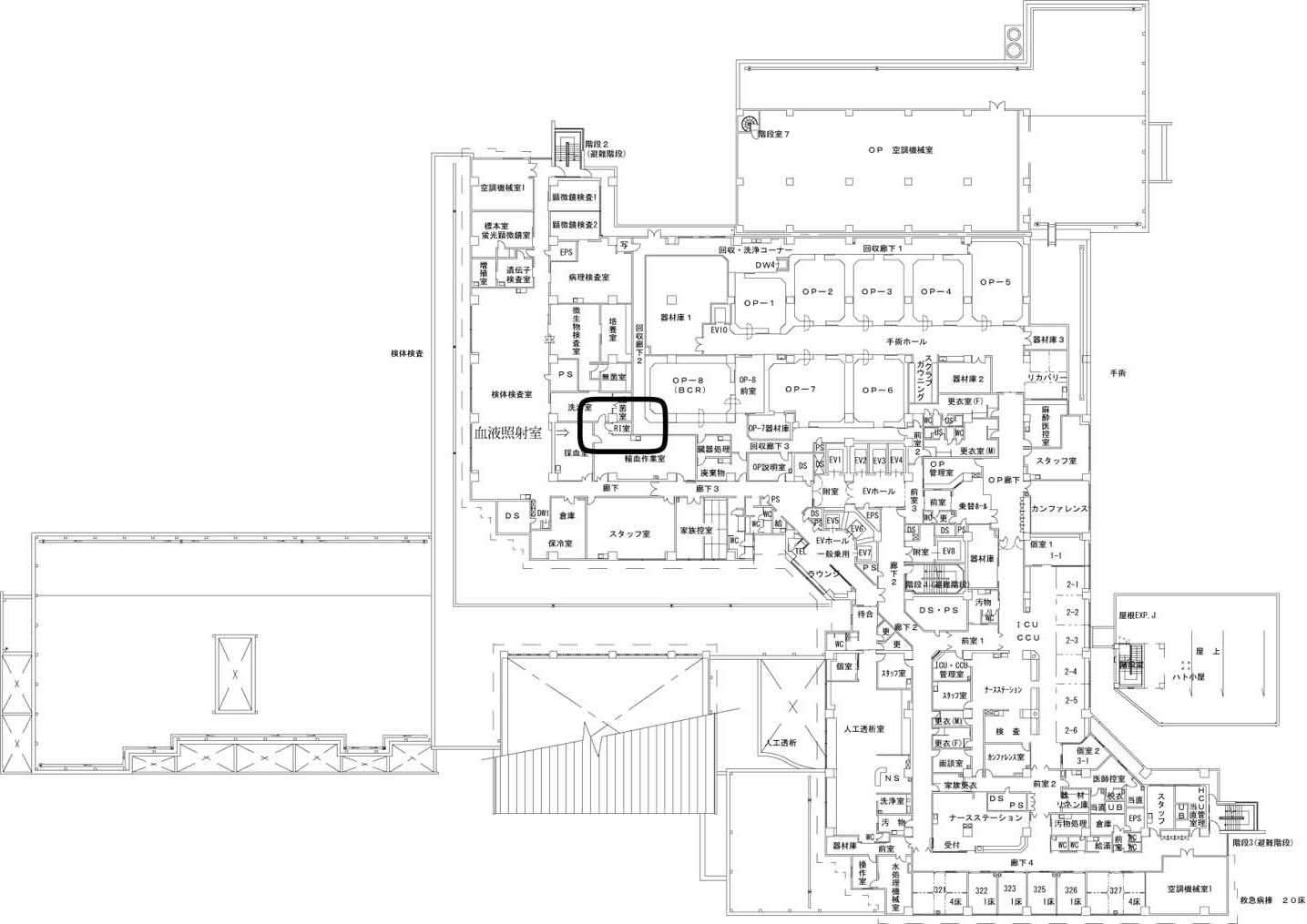

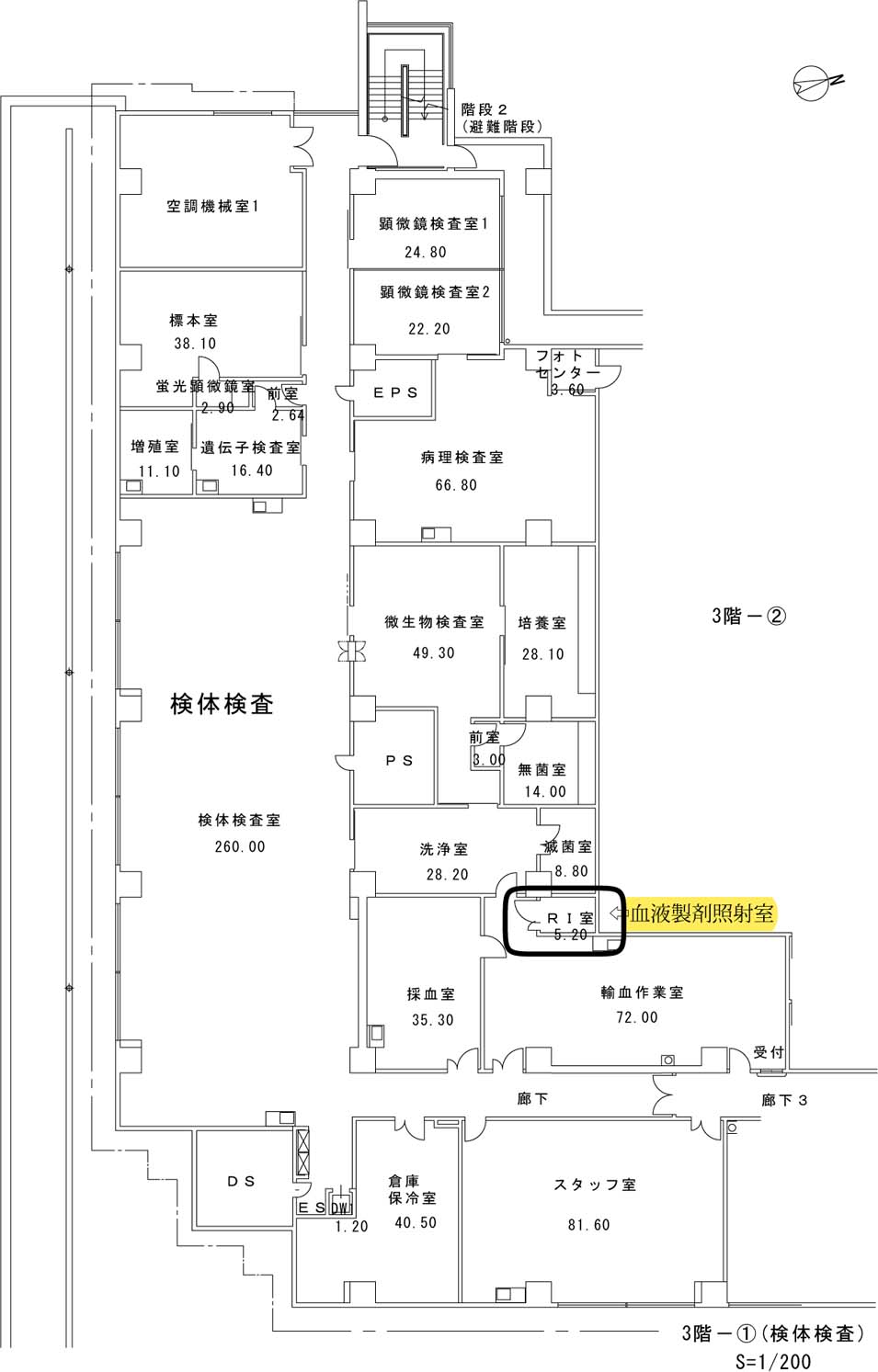

第11条 防護管理者は、特定放射性同位元素に係る防護区域を設定する。

2 前項の防護区域を設定する本院の全体図及び建屋平面図を別図第2―1及び別図第2―2に定めるとおりとし、防護区域を含めた建屋平面図は下部規程「特定放射性同位元素に係る防護措置の実施要領」(以下「実施要領」という。)に定めるとおりとする。

(障壁の設置)

第12条 防護管理者は、別表第2及び実施要領に定めるところにより、防護区域の設定に際し、堅固な構造の障壁によって区画することその他の特定放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための措置を講ずる。

2 防護管理者は、防護区域において特定放射性同位元素の使用のみをする場合には、2人以上の防護従事者による相互監視をもって前項の措置に代えることができる。

(防護区域常時立入者の出入管理)

第13条 副管理者は、防護区域常時立入者について、その身分及び立入りの必要性を確認の上、常時立入者であることを示すラベルシール(以下「ラベルシール」という。)を発行し、立入りの間、常にラベルシールを貼付した本院の職員証を胸部に装着させる。ただし、規則第24条の2の2第2項に規定する緊急の診療を行う場合その他の緊急の必要がある場合には、これらの措置を一時的に解除することができる。

2 副管理者は、毎年、防護区域常時立入者の身分及び立入りの必要性を確認し、立入りの必要性がなくなった者のラベルシールを失効させるとともに、5年毎にすべてのラベルシールを更新する。ただし、異動や退職等によって立入りの必要性がなくなった者については、その都度、ラベルシールを失効させる。

3 防護区域常時立入者がラベルシールを紛失した場合は、直ちに副管理者に報告し、副管理者は、直ちに当該ラベルシールを失効させる。

(一時立入者の出入管理)

第14条 副管理者は、一時立入者について、その身分及び立入りの必要性を確認する。

2 副管理者は、一時立入者が防護区域に立ち入る場合には、当該区域内において防護従事者を同行させ、特定放射性同位元素の防護のために必要な監督を行わせる。

3 規則第24条の2の2第2項に規定する緊急の診療を行う場合その他の緊急の必要がある場合には、前2項の措置を一時的に解除することができる。

(鍵の管理)

第15条 防護管理者は、実施要領に定めるとおり、防護措置に係る鍵を指名された防護従事者に厳重に管理させ、第3項に規定する場合を除き、当該防護従事者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止する。

2 防護管理者は、防護従事者が防護区域の出入口を常時監視できない間、施錠する。

3 第1項に規定する防護従事者は、防護区域常時立入者から鍵を一時的に借り受けたいとの申出があった場合には、ラベルシールで本人確認を行った上で鍵の貸出しを行う。その際、借受人の氏名、所属、使用目的並びに貸出し及び返却の日時を管理台帳に記載して管理する。ただし、規則第24条の2の2第2項に規定する緊急の診療を行う場合その他の緊急の必要がある場合には、これらの措置を一時的に解除することができる。

4 第1項に規定する防護従事者は、防護措置に係る鍵を鍵付きの保管箱で管理する。当該保管箱の設置場所は、実施要領に定めるとおりとする。

5 防護管理者は、鍵が一時的に所在不明となるなど、鍵の複製や細工の疑いがある場合には、錠等の交換又は構造の変更等の必要な対応を速やかに行う。

6 鍵を貸与された防護区域常時立入者が鍵を紛失した場合には、直ちに防護管理者に報告する。

(アクセス規制)

第16条 防護管理者は、防護区域に立ち入ることができる者以外の立入りを制限するため、別表第2及び実施要領に定めるところにより、当該防護区域への立入りが正当なものであることを確認するための措置を講ずる。ただし、規則第24条の2の2第2項に規定する緊急の診療を行う場合その他の緊急の必要がある場合には、これらの措置を一時的に解除することができる。

(特定放射性同位元素の管理)

第17条 防護管理者は、本規程及び実施要領に定めるところにより、あらかじめ定められた数量の範囲内の特定放射性同位元素をあらかじめ定められた防護区域内で取り扱うように管理する。

2 防護管理者は、監視措置により防護区域への人の侵入を常時監視できるように管理する。

3 防護管理者は、別表第3に定めるところにより、防護従事者に特定放射性同位元素並びに防護設備の点検を行わせる。

4 防護従事者は、前項の点検において異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、実施要領において指名された防護従事者に報告する。

5 前項の規定により異常が認められた旨の報告を受けた防護従事者は、直ちにその旨を防護管理者に報告し、防護管理者の指示の下、関係機関への連絡を行う。

(監視装置の設置)

第18条 防護管理者は、実施要領に定めるところにより、次に掲げる装置(以下「監視装置」という。)を設置する。

(1) 人の侵入を確実に検知して直ちに表示するとともに、一定期間録画する機能を有する装置(当該装置への不正な活動を検知し警報を発する機能を有するものに限る。)

(2) 人の侵入を検知した場合に警報を発するとともに、あらかじめ指定した者に直ちにその旨を通報する機能を有する装置(当該装置への不正な活動を検知し警報を発する機能を有するものに限る。)

2 防護管理者は、防護区域常時立入者が防護区域に立ち入る時間帯は、前項第2号に掲げる侵入検知装置の作動を解除する。この場合において、防護区域常時立入者が防護区域から退出した後、直ちに侵入検知装置を作動させるものとする。

3 防護管理者は、防護区域において特定放射性同位元素の使用のみをする場合には、2人以上の防護従事者による相互監視をもって第1項の監視装置の設置に代えることができる。

(設備等の機能の維持)

第19条 副管理者は、防護設備について、その機能を維持するため保守点検を行う。

3 副管理者は、防護設備ついて、経年劣化等により機能が低下した場合又は故障した場合には、直ちにこれを補修又は交換し、その機能を復旧する。この場合において、一定の期間その機能が維持できないときには、副管理者は防護管理者へ報告し、防護管理者は防護従事者に防護区域の出入口を常時監視させる。

(地震、火災その他の災害が生じたときの設備等の機能の維持)

第20条 防護管理者は、地震、火災その他の災害によって特定放射性同位元素の防護設備の機能が維持できない場合には、職員の安全を確保した上で、常時監視を行うなどの代替措置(以下「代替措置」という。)を講ずる。ただし、職員が待避を要するために代替措置を講ずることができないときは、待避を要さないこととなった後、速やかに特定放射性同位元素並びに防護設備の点検を行う。

第5章 情報の管理

(情報の管理)

第21条 防護管理者は、管理情報及び当該管理情報を知る必要があると認められる者を指定し、管理情報が当該管理情報を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないように管理する。

2 前項の規定により指定された者は、当該管理情報を守秘しなければならない。

3 防護管理者は、管理情報を取り扱う電子計算機のID及びパスワードの管理を行う。

4 防護管理者は、管理情報を鍵付きのロッカーに保管する。

5 防護管理者は、管理情報の外部への漏えいを防止するため、保守、線源交換等のために防護区域に立ち入る業者及び防護措置に関する業務を委託する業者に監視装置の設置図面等(写しを含む。)を提示する必要がある場合には、当該業者との契約において守秘義務を課するものとする。

(業務委託)

第22条 防護管理者は、特定放射性同位元素の防護に関する業務を社外に委託する場合には、委託する業務の範囲を明確にし、これを確実に行わせる。

2 防護管理者は、前項に規定する委託する業務を受注者に確実に行わせるために、受注者の当該業務に係る体制及びその実施状況について必要に応じて指導又は助言を行い、改善を求める。

(情報システム)

第23条 防護管理者は、特定放射性同位元素の防護のために必要な情報を取り扱う電子計算機について、電気通信回線を通じた当該電子計算機に対する外部からの不正アクセスを遮断する措置としてファイアウォールを設定する。

第6章 防護に関する教育及び訓練

(防護に関する教育及び訓練)

第24条 防護管理者は、防護従事者の職務に応じて、特定放射性同位元素の防護のために必要な教育及び訓練(以下「防護に関する教育及び訓練」という。)の内容、時間数、頻度等を計画し、年1回以上実施する。防護に関する教育及び訓練は別表第4のとおりとする。また、新たに防護に関する業務を行う者に対して、防護に関する業務を開始するまでに、防護に関する教育及び訓練を実施する。

3 病院長は、防護管理者に対して、3年に1回、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受講させる。また、防護管理者に選任された後、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けていない者は1年内に当該定期講習を受講させる。

第7章 緊急時の対応

(緊急時対応手順書)

第25条 防護管理者は、特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合において確実かつ速やかに対応できるように、緊急時の対応の手順及び連絡体制を定めるとともに、対応要員の役割を明確化し、「特定放射性同位元素に係る緊急時対応手順書」(以下「緊急時対応手順書」という。)を策定する。

2 緊急時には、緊急時対応手順書に則って対応する。

(連絡体制)

第26条 防護管理者は、特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがある場合、又は行われた場合に備えて、病院内における関係者及び規制機関、治安機関等の関係機関への連絡体制を構築する。

2 防護管理者は、実施要領に定めるところにより、連絡手段を確保するとともに、関係機関の連絡先について年1回は確認及び更新を行う。

第8章 運搬

(病院内の運搬)

第27条 防護管理者は、病院内で特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物に規則第18条の5第3号に規定する容易に破れないシールの貼付け等(以下「シールの貼付け等」という。)の措置を行うか、2人以上の防護従事者による相互監視を行う。

(病院外の運搬)

第28条 防護管理者は、病院外で特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物にシールの貼付け等の措置を行う。

2 防護管理者は、病院外で特定放射性同位元素を運搬する場合には、運搬を開始するまでに、発送人、運搬について責任を有する者及び受取人の間で運搬に係る取決めの締結を行う。

3 防護管理者は、前項の取決めの締結について、当該運搬を開始するまでに原子力規制委員会に届け出る。

第9章 記録及び報告

(記帳及び保存)

第29条 防護管理者は、防護措置に係る記録を行う帳簿を備え、記帳する。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次のとおりとする。

(1) 規則第24条の2の12第1号イ関係

・防護区域常時立入者へラベルシールを発行した年月日、発行を受けた者の氏名及び発行を行った担当者の氏名

・ラベルシールを紛失した事例があった場合には、その対応の状況

(2) 規則第24条の2の12第1号ロ((1)を除く。)関係

・物理鍵の貸出記録(鍵の借受人の氏名、貸出し及び返却の日時並びに鍵を貸し出した担当者の氏名)

・防護区域へ立ち入った一時立入者の氏名、立入りの目的、入退域の日時及び同行した防護従事者の氏名

(3) 規則第24条の2の12第1号ハ関係

・監視カメラ及び侵入検知装置が警報を発した記録

(発報した日時、警報の評価の結果、これに基づいて講じた措置の内容並びに評価及び措置を行った担当者の氏名)

(4) 規則第24条の2の12第1号ニ関係

・規則第24条の2の2第2項第7号ニに規定する特定放射性同位元素の点検の実施年月日、点検の結果、これに基づいて講じた措置の内容並びに点検及び措置を行った担当者の氏名

(5) 規則第24条の2の12第1号ホ関係

・規則第24条の2の2第2項第7号ニに規定する防護設備の点検の実施年月日、点検の結果、これに基づいて講じた措置の内容並びに点検及び措置を行った担当者の氏名

(6) 規則第24条の2の2第2項第10号に規定する防護設備の保守点検の実施年月日、点検の結果、これに基づいて行った保守の内容並びに点検及び保守を行った担当者の氏名

(7) 規則第24条の2の12第1号へ関係

・特定放射性同位元素の防護に関する教育及び訓練の実施年月日、項目、各項目の時間数並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名

(8) 規則第24条の2の12第1号ト関係

・特定放射性同位元素の運搬に関する取決めの写し

3 第1項の帳簿は、毎年3月31日又は使用の廃止等の日に閉鎖する。

(特定放射性同位元素に係る報告)

第30条 防護管理者は、密封された特定放射性同位元素について、規則第24条の2の10第1項に規定する製造、輸入、受入れ、輸出、払出し又は廃棄を行ったときは、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を、当該行為を行った日から15日以内に原子力規制委員会に報告する。

2 防護管理者は、前項の規定により報告を行った特定放射性同位元素の内容を変更したとき又は当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなったときは、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を、変更の日から15日以内に原子力規制委員会に報告する。

3 防護管理者は、毎年3月31日に所持している密封された特定放射性同位元素について、同年6月30日までに原子力規制委員会に報告する。

附則

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

附則(令和2年管理規程第20号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 特定放射性同位元素の区分の別

特定放射性同位元素を取り扱う場所及び行為 | 区分 | 特定放射性同位元素の種類等 | |||

種類 | 取扱い数量 | 性状 | |||

血液製剤照射室 | 使用及び保管 | 区分2 | Cs―137 | 62.9 TBq | 密封 |

別表第2 防護措置に係る装置及び設備

特定放射性同位元素を取り扱う場所 | 防護措置 | 機器・設備 |

血液製剤照射室 | 障壁 | 照射装置本体 |

照射室の壁及び扉 | ||

検知 | 監視カメラ | |

侵入検知装置 | ||

アクセス規制 | 照射室出入口の扉の鍵 | |

その他 | 通信連絡設備 |

別表第3 点検の頻度及び項目

対象 | 頻度 | 防護のために必要な設備及び装置と点検項目 |

特定放射性同位元素 (日常点検) | 使用時 | ・正常に照射が可能なことを確認する ・1週間以上使用しない場合、漏えい線量を測定する |

1回/週 | ・血液照射装置の破損等異常の有無を点検 | |

アクセスルート (日常点検) | 1回/週 | ・照射室の出入口の扉に設置した錠等の外観目視確認を実施する ・特定放射性同位元素を取り扱う場所へ至る経路上の扉及び壁の外観目視確認を実施する |

監視装置(日常点検) | 1回/週 | ・監視カメラ及び侵入検知装置の外観目視確認を実施する ・監視カメラ及び侵入検知装置の信号の健全性確認を実施する |

通信連絡設備 (日常点検) | 1回/週 | ・通信連絡設備の動作確認を実施する |

防護設備(保守点検) | 1回/年 | ・定期的な部分交換及び劣化が認められる部品等の交換作業を実施する ・警報装置の感度確認を実施する ・通信連絡設備の動作確認を実施する ・照明装置の点灯の確認を実施する |

別表第4 教育及び訓練の内容と時間数

教育及び訓練の内容 | 時間数 |

・特定放射性同位元素の防護に関する概論 | 1時間以上 |

・特定放射性同位元素の防護に関する法令及び特定放射性同位元素防護規程 ・防護に係る訓練 | 1時間以上 |

別図第1 防護に関する組織