診療科・部門等紹介

放射線部

スタッフ・体制

| 放射線部長 | 伊東 一志 |

|---|---|

| 放射線部副部長 | 菅原 千智 高野 潤 新関 武史 |

| 放射線部技師長 | 鈴木 康則 |

| 放射線科医師 | 常勤(画像診断医):4名 非常勤(画像診断医):2名 常勤 (放射線治療医) :1名 非常勤 (放射線治療医) :2名 |

| 診療放射線技師 | 22名 |

| 放射線科看護師 | 4名 |

| 放射線助手 | 2名 |

| 医療事務員 | 2名 |

部門の紹介

運用指針

はじめに

放射線業務の円滑な運営を目指すとともに、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保するため適正な放射線利用を行います。

指針

- 医療チームの一員として診療放射線技師が担う責任の明確化

- 技術向上を目指し常に研修に努める

- 放射線の有効利用と被ばく低減に努める

- 常に患者さんを思いやる心で日常業務に務める

- 診断価値の高い画像情報の提供に努める

- 常に細心の注意をはらい医療事故防止に努める

特色と診療内容

画像診断部門

X線一般撮影検査、X線透視造影検査、CT、MRI、心血管・頭腹部血管撮影検査、骨密度測定、乳房撮影、歯科パノラマ撮影などの検査及び診断を行っております。

核医学診断部門

ガンマ線を放出する放射性同位元素(RI)を含んでいる薬剤を用いて、臓器の機能・形態や病変のある部位を見つけるための検査及び診断を行っております。

放射線治療部門

高エネルギー放射線(X線、電子線)を使って、がんなどの治療を行っております。

放射線安全委員会((兼)特定RI防護委員会)、放射線部門運営委員会、医療放射線安全管理委員会

放射線安全管理について必要な事項を審議するための委員会や、放射線部門の円滑な運営を遂行するための委員会が設置されております。

放射線部の画像診断装置と画像ネットワーク

画像診断装置

| 一般撮影装置 | 3部屋 | 3式 |

|---|---|---|

| X線透視撮影(X線TV)装置 | 2部屋 | 2台 |

| 診断用CT撮影装置 | 2部屋 | 2台 |

| MRI装置 | 2部屋 | 2台 |

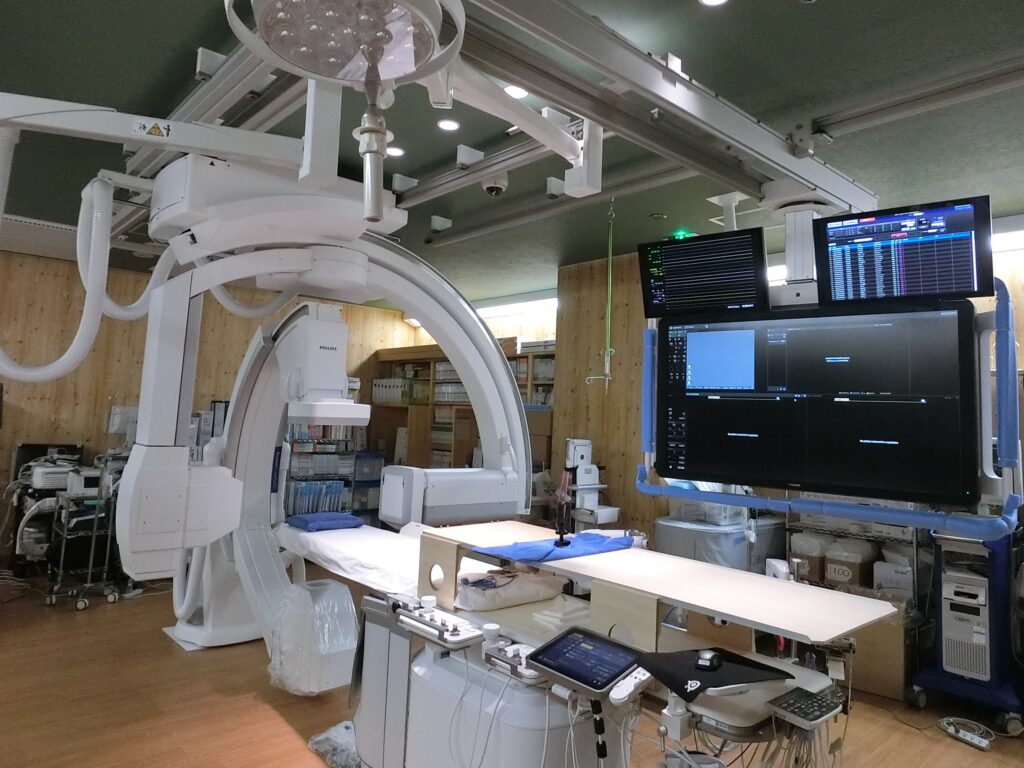

| 血管撮影装置(心血管・頭腹部血管) | 2部屋 | 2台 |

| 核医学装置 | 1部屋 | 1台 |

| 放射線治療装置 | 1部屋 | 1台 |

| 治療計画用CT装置 | 1部屋 | 1台 |

| 歯科用パノラマ | 1部屋 | 1台 |

| 乳房撮影、骨密度測定 | 1部屋 | 各1台 |

| ポータブル(ICU・HCU、OP室、救命救急、病棟、感染棟) | 7台 |

画像ネットワーク

当院では医療情報システム(HIS)・放射線部門システム(RIS)が導入されており、総合(基幹)病院とサテライト病院間は情報ネットワークが構築されています。 画像は一元管理をしており、各病院で撮影された画像は総合病院内の画像サーバに送信され保存しています。画像はHIS端末で参照することができ、撮影終了後はすぐにどのHIS端末からでも画像を確認することが可能です。RISを用いて作成された読影レポートも、電子カルテに保存され参照できます。

主な検査・設備

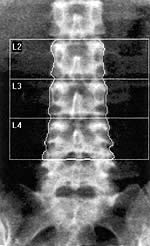

1.検査紹介 X線一般撮影

どんな検査ですか?

放射線部で受ける検査の中でも最も身近な検査で、X線を用いて胸部や腹部、頭部、手、足といった全身を対象として撮影します。いわゆるレントゲンと呼ばれる写真で、骨や臓器の形、腸の中にあるガスの状態等、数多くの情報を得ることができます。

どんなことをするのですか?

撮影する目的の部位によって、立ったり寝たり座ったりして撮影します。胸部や腹部など、部位によっては息を止めるなどして撮影します。

どんな写真ができるのですか?

検査を受けるときに気をつけることは?

- 妊娠中、またはその可能性がある方は、主治医又は担当の技師に申し出てください。

- 診断をするための障害とならないように、撮影部位の着衣は可能な限り脱衣してください。また、撮影部位のアクセサリー等の貴金属、湿布やエレキバン、ホッカイロ等は全部取り外してください。(女性の場合、ブラジャーなどには肩紐に金具がついている場合がありますので、必ず外すようにしてください。)

- 撮影中に動いてしまったり、息止めがうまくできなかったりすると、画像のブレの原因となり、診断に有用な写真になりません。そのため、できるだけ動かない様にしてください。

安全なのですか?

通常に生活していても、知らないうちに空気中や大地などに含まれる放射性物質等からの放射線を受けています。

検査での被ばくのほとんどが、知らないうちに受けている1年間の自然放射線よりも少量の被ばくなので、検査での被曝の影響について心配することはありません。しかし、どうしても検査による被ばくが不安な方は診察を受けた際に医師に御相談ください。

2.検査紹介 X線特殊撮影

特殊撮影には以下の3種類の装置が導入されています。

- 歯科口腔外科撮影装置

- 乳房撮影装置

- 骨密度測定装置

1.歯科口腔外科撮影(歯科用パノラマ)

どんな検査ですか?

歯医者さん等でよく撮影する小さい写真(デンタル)と違い、1枚の写真に歯、下顎、顎関節まですべてが写しだされ一目で観察できるのでパノラマグラフィーと言われております。

撮影台に顎をのせて頭(耳)を固定し、その周りを器械が回転して撮影します。

検査を受けるときに気をつけることは?

ヘアピン、ピアス、ネックレス等の貴金属はもちろんですが、入れ歯も診断の妨げになるので、必ず取り外してください。 器械が頭の近くを移動しますので、指示があるまで動かないようにしてください。

2.乳房撮影(マンモグラフィ)

どんな検査ですか?

マンモグラフィとは、乳房専用のX線撮影のことです。乳房内の変化を描出することができ、視触診ではわからない多くの情報や微小病変の早期発見に役立っています。

また、2017年4月より、トモシンセシスと呼ばれる断層撮影も可能となりました。トモシンセシスとは、乳房を複数の角度から画像収集し、再構成により断層像を生成する三次元的撮影技術ことです。通常のマンモグラフィでは病変が乳腺と重なり判断しづらい場合があり、この撮影をすることで重なりが分離され、病変が分かりやすくなります。

その他にも、ステレオガイド下吸引式乳房組織生検も可能となりました。マンモグラフィに写る石灰化病変を三次元的に特定し、採取することでより質の高い診断が行えます。

検査を受けるときに気をつけることは?

撮影をする時、乳房を挟んで圧迫しますので痛みを伴う場合があります。しかし圧迫することで診断能力の高い写真が得られることと被曝を低減できることの2つのメリットが得られますので、ご協力をお願いします。それでも痛みを我慢できない場合は、気軽に担当技師に申し出てください。

また撮影時期は、排卵後から生理が始まる頃までにホルモンの影響で乳房が硬くなったり痛みを感じたりすることがありますので、できれば生理が始まって2、3日後から1週間くらいの間に検査することをお薦めします。

安全なのですか?

通常に生活していても、知らないうちに空気中や大地などに含まれる放射性物質等からの放射線を受けています。乳房検査での被ばくの危険はほとんど無いと言われていて、放射線は少ない量です。しかし、どうしても検査による被ばくが不安な方は診察を受けた際に医師にご相談ください。

また、胎児への被ばくは成人に比べて影響が大きいため、妊娠中やその可能性がある方は、必ず事前に医師か担当技師にお知らせください。

3.骨密度測定

何がわかるのですか?

腰椎や股関節に微量のX線を照射し、透過してきた量の違いを専用のコンピューターで解析させると骨の密度などがわかります。

どんなことをするのですか?

撮影台に仰向けに寝ていただいて撮影しますが、撮影部位によって、膝を曲げたり伸ばしたりして撮影します。

検査を受けるときに気をつけることは?

- 撮影部位の着衣は可能な限り薄着でお願いしています。又、着衣のままでの撮影を希望されるかたは、金具やボタン、プリント柄のついていない下着、もしくはTシャツを着てお越しください。

- 撮影部位のアクセサリー等の貴金属、湿布やエレキバン、ホッカイロ等は全部取り外してください。

- 胃や腸のバリウム検査後であれば、バリウムが写らなくなるまで期間を空けてください。

3.検査紹介 X線透視造影検査

どんな検査ですか?

X線写真には写らない部位に造影剤を使用して、透視画像をテレビモニターで見ながら詳しく検査を行います。当院ではデジタルX線透視装置を導入し詳細に検査をする事が出来ます。

どんなことをするのですか?

撮影台に仰向けやうつ伏せで寝たり、場合によっては立った状態で透視をしながら検査を行います。透視画像は、テレビと同じように動画としてみる事が出来ます。当院には2台のX線テレビ装置があり検査内容によって使い分けをしています。

どんな写真ができるのですか?

食道、胃、注腸検査ではバリウムと空気による二重造影法によって消化管粘膜の病変をX線写真として撮影します。

また、内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)や嚥下造影、骨折部位の透視下での整復なども行っております。嚥下造影では、透視画像を動画で保存して画像サーバへ送信しており、電子カルテ端末で動画での参照が可能となっています。

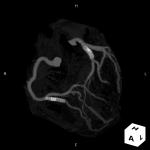

4.検査紹介 CT(コンピューター断層撮影装置)

CT検査とは?

CTとは「Computed Tomography」の略称で、コンピューター断層撮影装置です。 身体にX線を照射し、透過したX線量の差をデータとして集め、コンピューターで処理することにより主に身体の横断(輪切り)像を描出する装置です。

どんなことをするのですか?

検査時にはCT装置の寝台に仰向けに寝ていただきます。胸部や腹部等の検査では両腕を上に挙げて検査を行います。そして、CT装置のガントリーという大きな円筒状の穴の中に寝台ごと移動しながら撮影を行います。

1回の撮影は10秒から20秒程度、それを数回繰り返します。胸部や腹部検査では息を止めていただきます。撮影部位によって検査時間は異なりますが、10分程度ですべて終了します。

どんな写真ができるのですか?

CT検査では身体を輪切りにした断面像が得られます。そのため、身体の内部の構造を詳しく調べることができます。また最近では、得られた断面像を再構成することにより、輪切り以外の断面像を表示したり、高精度の3次元立体像を構築したりすることもできるようになりました。

検査を受けるときに気をつけることは?

頭頚部の検査の場合、ヘアピン、ピアス、ネックレス、入れ歯等は外していただきます。

胸腹部の検査の場合、検査着に着替えていただく場合があります。

検査により造影剤を注射させていただく場合があります。

1回の撮影に20秒程度かかりますので、乳幼児の場合眠らせて検査する場合があります。

当院のCTは

当院では2台のCT装置が稼働しています。1台はキャノン社製320列CT Aquilion ONE、もう1台はシーメンス社製(ドイツ)SOMATOM Definition Flashです。

この2台のCT装置を使用し1日60件程度の検査をしています。

患者さんへのお願い

当病院は救命救急センターを併設しており、救急の患者さんの検査を優先させて頂くことがあります。そのため予約時間の通りに検査が出来なくなることがありますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

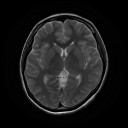

5.検査紹介 MRI

MRI検査とは?

MRIとは「Magnetic Resonance Imaging」の略称で、核磁気共鳴画像診断装置と呼ばれる装置を用いることで、強力な磁石と電波(RF波)を利用し人体の水素原子の挙動を画像化する検査です。

大きな特徴は、放射線による被ばくがなく、様々な角度からの断面を画像として得ることができます。

MRI検査の流れ

- 検査前に、所定の検査着に着替えていただきます。

- 装置の寝台に寝てもらい、狭い筒状の装置の中に入って検査を行います。

- 検査中は大きな音が連続的に聞こえてきます。うるさく感じるかもしれませんが、検査中は動かないように、安静にしていてください。また、常に装置の中を、操作室よりカメラで監視を行っており、担当者と連絡を取ることもできますので、安心して検査を受けてください。

- 検査時間は、検査の内容によって異なりますが、30分程度です。

MRI検査を受けられる方へのお願い

次のような方はMRI検査を受けることができない場合があります。

- ペースメーカー、人工内耳、脳動脈瘤クリップや人工関節等のMRI対応ではない体内金属が埋め込まれている方

- 閉所恐怖症で狭いところが苦手な方

- 妊娠、もしくは妊娠の可能性がある方

*詳しくは、主治医に御確認ください。

次のようなものは、画像に影響を及ぼしたり装置の故障・事故、火傷の原因となります。

- 携帯電話、腕時計、指輪、ネックレス、ヘアピン、入れ歯、補聴器、眼鏡、金属の付いた下着、カイロ等の金属類

- 磁気カード(診察券、キャッシュカード、クレジットカード等)

- 化粧品(アイシャドー、マスカラ等)

- カラーコンタクトレンズ(ケースをご持参ください)

どんな画像が出来るの?

患者さんへのお願い

当病院は救命救急センターを併設しており、救急の患者さんの検査を優先させて頂くことがあります。そのため予約時間の通りに検査が出来なくなることがありますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

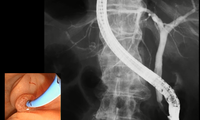

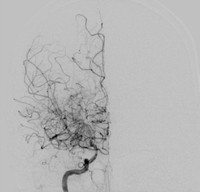

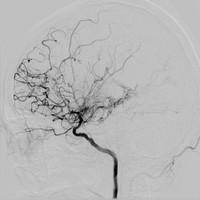

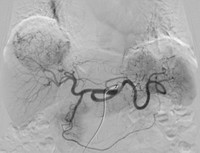

6.検査紹介 血管撮影

どんな検査ですか?

血管撮影は、カテーテルという細い管を血管の中に通し、目的部位の血管の形や、血液の流れを造影剤という薬を使用して観察します。また必要に応じてカテーテルから薬を注入して治療を行ったり、カテーテルに付いた風船や金属の筒をふくらませて狭くなった血管を広げたりすることもあります。

当院には、心血管撮影装置と頭腹部血管撮影装置が1台ずつあります。頭腹部血管撮影装置は、3D-CT(3次元画像)の撮影ができ、立体的に観察することで精度の高い治療を行えます。

また、最近では不整脈の原因をカテーテルで調べ、原因の場所を焼杓することで治療する、カテーテルアブレーションも行っています。

なにが見えるのですか?

血管に造影剤を注入することで、継時的に血管の走行を確認することができ、血管系の病変である閉塞、狭窄、破裂、動脈瘤、奇形等がわかります。

どのような治療をするのですか?

主に以下のような治療を行なっています。

- 動脈硬化などによる狭窄および閉塞部の血管の拡張

- 腫瘍に集まる血管を詰め、腫瘍を壊死させる

- 腫瘍に集まる血管に対し、薬を注入し、腫瘍を壊死もしくは小さくする

- 骨折等での血管損傷により体で起こる出血に対する止血をする

- 不整脈治療(ペースメーカー、カテーテルアブレーション)

検査を受けるときに気をつけることは?

・前処置の説明がありますので、必ず守ってください

・検査は清潔な状態で行いますので、スタッフの指示に従ってください。

また、検査中に体に異変を感じることがあったら、遠慮なく教えてください

7.検査紹介 核医学検査

どんな検査ですか?

この検査は、ごく微量の放射性同位元素(ラジオアイソトープ、略してRIといいます)を目印としてつけた医薬品を用い、病気の診断や治療を行います。目印をつけた薬を体内に投与すると、目的の臓器や組織に取り込まれ、そこで放射線を出します。これをガンマカメラと呼ばれるカメラで撮影を行い画像にします。対象となる疾患は、心臓、脳、骨など多岐にわたっており、さまざまな病態や機能の診断が可能です。ごく微量のアイソトープで安全に、苦痛もなく、検査を受けることができます。

検査装置の紹介

検査装置はSPECT-CT装置と呼ばれるガンマカメラとCT装置が一体型の装置になります。CTで得られた画像と重ね合わせることによって、今まで分かりらかった位置情報を得ることができ、従来より高精度な診断が可能となります。

どんな写真ができるのですか?

核医学検査は、X線、CT、MRI、超音波のような画像診断の一つです。体内に投与した放射性医薬品が臓器や体内組織などに集まる様子を画像化し、疾病の診断、病期や予後の確認、治療効果の判定などに有用な情報として提供します。CTやMRIの画像は、精度の高い形態的な情報を反映できますが、核医学検査では、投与された放射性医薬品の分布や集積量、経時的変化の情報から、臓器や組織の形態だけでなく、血流や機能、代謝状態などを評価することができます。

検査を受けるときに気をつけることは?

- 検査は全て予約制で、放射性医薬品の有効期限は当日限りのものが多いため、必ず指定の日時に検査を受けて下さい。

- 検査前及び検査当日に守っていただく事項があります。(食事禁・下剤を飲むなど)

- 放射性医薬品を投与してから撮像まで待ち時間を必要とする検査や、繰り返し撮像する検査があります。

- 検査時間は、10分~1時間位でほとんどが静かに寝ているだけで終了します。

- 小さいお子さんのいらっしゃる方はお申し出ください。授乳など控えてもらうことがあります。

副作用はありませんか?

核医学検査における副作用の発生率は、10万件あたり0.9~2.7件とごくわずかです。また、副作用の内容も、発疹、嘔気、悪心、皮膚発赤、顔面紅潮、そう痒感などの軽微から中等度のものがほとんどです。

去勢抵抗性前立腺癌の骨転移に対して行われる治療

当院において、2017年6月から開始されたラジウム-223と呼ばれる放射性物質を利用した治療で、この治療は去勢抵抗性前立腺癌の骨転移に対して行われます。この薬を体内に投与すると、骨転移巣に集まりアルファー線という放射線を放出することで治療を行います。治療は薬剤を静脈注射して終了です。4週間に1回薬を投与し、最大で6回の使用ができます。

8.検査紹介 放射線治療

どんな治療ですか?

放射線を、繰り返し同じ病巣にあてる(照射する)ことによって、病気を治療します。

どんなことをするのですか?

まず、治療計画をおこない、その後放射線の照射による治療を行います。

1.治療計画

はじめに、放射線技師が治療計画用のCTを撮影します。この時、治療する場所の目印として体にマーキングを行います。その後、放射線治療の専門の医師が撮影したCT画像を使って、放射線を照射する範囲や方向、どのくらいの量を何回に分けて照射するのかといった治療計画を立てます。

2.放射線の照射

治療計画で付けた印のとおりに、毎日同じ場所に照射します。

原則として、月曜日から金曜日までの週5回、1日1回の治療を数週間行います。

1回の治療にかかる時間は、治療室に入室してから退出するまで10~15分程度ですが、そのうち実際に放射線を照射している時間は1分ほどです。ただし初回のみ、計画通り放射線があたっているかの確認作業があるため、30~60分程度時間がかかります。

治療室の様子

- 治療計画CTを撮影する。

- 治療計画を行う。

- 照合のためのマーキングを行う。

- 放射線治療装置上で位置決め及び照合をする。

- 放射線の照射を行う。

安全なのですか?

放射線治療は局所療法ですので、原則として放射線が照射された範囲にしか影響はありません。例えば、肺がん、乳がん、食道がん等で胸部に放射線を照射した場合は、髪の毛が抜けることはありません。

また、放射線治療は、スイッチがONの状態の時だけ放射線が出る装置です。体に放射線が残ることはないので、家族が被ばくすることはありません。

マンモグラフィ検診施設画像認定

施設認定ってなに?

マンモグラフィ検診および診療には、良い画質の写真を撮影することが重要です。 撮影装置が仕様基準に合っていても、その使い方や処理条件によって診断するのに適さない画像になる事があります。

乳房X線写真撮影の実施機関は日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たした装置を有することが定められています。

そこで、日本乳がん検診精度管理中央機構の事業として、継続的に画像・線量評価および良い画質を得るためのマンモグラフィ施設・画像・線量評価を行うこととなりました。

この評価は3年間有効で、3年毎に再評価を受けることになっています。

当院では2002年8月にこの施設認定を取得し、3年ごとに更新しています。