診療科・部門等紹介

形成外科

診療科の紹介

形成外科とは、身体に生じた組織の異常や変形、欠損、あるいは整容的な不満足に対して、あらゆる手法や特殊な技術を駆使し、機能のみならず形態的にもより正常に、より美しくすることによって、みなさまの生活の質 “Quality of Life” の向上に貢献する、外科系の専門領域です。(日本形成外科学会HPより)

外来診療(予約制)

外来診療の担当医師についてはこちらをご覧ください。

対象疾患

新鮮外傷・新鮮熱傷

出血に対してはまずキズの上から圧迫してください。

やけど(熱傷)をされたらまず流水で冷やしてください。特にお子さんの場合、皮膚の水分量が大人より多く、やけど後の温度が冷めにくく、深くやけどが進行します。そのため、冬でも、まずやけどを負った部分を流水で冷やすことが大切です。テーブルの上の味噌汁やインスタントラーメンに手をかけて体幹をやけどすることもよくあります。その場合も、服の上からでいいので、風呂場でシャワーでしっかりと冷やし、その後寒さ対策をして、病院にご連絡ください。泣いていても、寒くても、患部を冷やすことで、やけどの度合いを低く抑えられます。

顔面骨骨折および顔面軟部組織損傷

歯科口腔外科医とともに機能、整容両面からチーム医療として治療させていただきます。

目の周りを打って、瞼が腫れ、鼻血を伴う場合、決して鼻をかまないでください。花の中(鼻腔内)からの空気が小さな骨折の隙間から、目の周り(眼窩内)に入り込んで、空気の圧によって神経や血管が圧迫されて視力が障害されることがあるからです。鼻をかまず、冷やしながら病院へ来てください。

唇裂・口蓋裂

新生児検診を行い、出生当初から携わらせていただき、山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座、山形県立こども医療療育センター、開業矯正歯科医らとともに総合診療体制を整えております。

手足の先天異常・外傷、その他の先天異常

当院では形成外科医が新生児検診での外表異常について出生当初から携わっており、診断から治療、経過についてご家族に情報提供を行い、不安の軽減に努めております。

*核家族化がすすんで、相談できるご家族がそばにいない環境の方が多くなっています。大切なお子さんのことでお悩みがある場合は気軽にご相談ください。

母斑・血管腫・良性腫瘍、悪性腫瘍に関連する再建

多くの外科系診療科とともにご病気に伴う、機能及び整容の復帰に協力しています。

乳癌術後のブレスト・インプラント(組織拡張装置(ティッシュエキスパンダー)、ゲル充填人工乳房(インプラント))による再建が保険適応となっています。近日中に施設認定を受け、当院でも二次再建が可能となります。また、ご自身の腹部や背部の組織による自家組織乳房再建も保険で可能です。

瘢痕・瘢痕拘縮・肥厚性瘢痕・ケロイド

けが、外傷後のキズあと、外科手術後のキズあとでお悩みの際は当科を受診してください。軟膏、テープ貼付、シリコーンジェルシート療法、ステロイド局所注入、外科的切除・修正、電子線照射など創の状態に応じて治療させていただきます。

褥瘡・難治性潰瘍

床ずれ、特に車いすを利用されている脊髄損傷の方の殿部、坐骨部、仙骨部、足部の褥瘡について、車いすの適正調整から下肢の痙性や脊椎の形状に応じた治療を目指しています。

その他

足趾の巻き爪、陥入爪などによるトラブル。

糖尿病の方の足部のトラブルについては糖尿病看護認定看護師とともに、チームで診させていただきます。

医師紹介

菊地 憲明(きくち のりあき)

診療部長(外科系三)

(兼)形成外科科長

資格

日本がん治療認定医機構(認定医)

日本形成外科学会 (専門医、小児形成外科分野指導医、再建・マイクロサージャリー分野指導医、領域指導医)

日本熱傷学会(専門医)

日本整形外科学会(専門医)

日本手外科学会(専門医、指導医)

山形県形成外科難病指定医

履歴

平成3年 山形大学卒

平成15年 医学博士

劉 興(りゅう こう)

医師

資格

履歴

平成23年 中国北華大卒

平成29年 山形大学院卒

医学博士

松田 澄子(まつだ すみこ)

医師

資格

履歴

令和3年 山形大学卒

診療実績

2024年NCD:施設実績集計「年間の麻酔別及び疾患大分類手術手技数」

集計期間 2024年1月1日~2024年12月31日

| 入院 | 外来 | 計 | |

| 全身麻酔での手技数 | 151 | 151 | |

| 腰麻・伝達麻酔での手技数 | 3 | 23 | 26 |

| 局所麻酔・その他での手技数 | 28 | 297 | 325 |

| 入院または全身麻酔での手技数計:182 | |||

| 外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他の手技数計:320 | |||

| 合計係数:342 | |||

・⼊院⼿術または全⾝⿇酔⼿術の⼿技数の合計が認定施設150以上、教育関連施設80以上であること

・「⼊院⼿術または全⾝⿇酔⼿術1例を係数1.0」、「外来での腰⿇・伝達⿇酔、局⿇・その他1例を係数0.5」とした 場合の合計係数が認定施設 200以上、教育関連施設 130以上であること

| 疾患⼤分類⼿技数 | ⼊院 | 外来 | 計 | ||||

| 全⾝⿇酔 | 腰⿇・ 伝達⿇酔 | 局所⿇酔 ・その他 | 全⾝⿇酔 | 腰⿇・ 伝達⿇酔 | 局所⿇酔 ・その他 | ||

| 外傷 | 64 | 2 | 12 | 10 | 46 | 134 | |

| 先天異常 | 16 | 16 | |||||

| 腫瘍 | 38 | 2 | 9 | 217 | 266 | ||

| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 13 | 6 | 19 | ||||

| 難治性潰瘍 | 7 | 11 | 3 | 21 | |||

| 炎症・変性疾患 | 11 | 1 | 2 | 4 | 20 | 38 | |

| 美容(⼿術) | |||||||

| その他 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||

| Extra レーザー治療 | |||||||

Copyright©National Clinical Database

お知らせ

2025年1月より保険診療内でのレーザー治療を開始しました。

母斑・外傷性皮内異物・茶あざ・・・Qスイッチルビーレーザー

血管腫・酒さなど・赤あざ・・・・・V Beam レーザー

ご相談ください。

日本形成外科学会の基幹施設・認定施設である山形大学医学部附属病院形成外科の教育関連施設認定を受けております。

リンク

・日本形成外科学会認定施設ホームページ

https://jsprs.or.jp/specialist/shutoku/current_seido/nintei_shisetsu_list/index.html

無症候性頭蓋変形

AHSジャパンと協力し、頭蓋変形(後頭扁平、短頭、斜頭など)の原因について診察します。顔貌・頭蓋の状態(鰓弓症候群など)、単純エックス線撮影によって頭蓋縫合(前頭縫合・矢状縫合・人字縫合・大泉門)の開存を確認し、斜頸の原因(脊椎性斜頸・筋性斜頸・眼性斜頸・股関節性斜頸)について診察します。必要があれば鎮静化CT撮影をおこないます。診察によって症候性頭蓋変形ではないことを確認して、AHSジャパンによるヘルメット療法のための処方箋を書いております。

ヘルメットを6ヵ月程度装着する必要があり、生後3ヵ月以降から早期に診断、着用することで治療効果が上がります。なお、ヘルメットの作成治療費用には保険はききません。

リンク

- AHSジャパンHP https://www.ahsjapan.com/partner/

実績

頭蓋変形に対する診察症例 16例(2019年以降)

重度褥瘡に対する入院・局所陰圧閉鎖療法について

在宅、施設入所中の重度褥瘡の治療において、全身状態などから外科手術治療の適応がなく、褥瘡が深部組織の感染壊死を伴っている場合、壊死組織の除去・創部の新鮮化(デブリードメン)を行い、陰圧閉鎖療法のための装置を用いて、3週間から4週間の計画入院を行って、創傷環境を改善させる取り組みを行っています。入院中に、感染の制御、栄養状態の改善、看護スタッフによる免荷・体交管理、必要時に微量元素の補充を行い、従来の陰圧閉鎖療法に加え、組織灌流機能付き装置を用いて創環境の改善を行うものです。

装置は24時間装着稼働し、陰圧を加え、灌流機能のあるものでは3時間毎に陰圧を停止して、灌流液で患部組織を15分ほど浸してから液を回収して、再び陰圧を加えます。週二回交換します。

リンク

- ケー・シー・アイ KCI株式会社ホームページ https://www.kcij.com/

- スミス・アンド・ネフューホームページ https://www.smith-nephew.com/japan/

治療例 仙骨部褥瘡

実績

15例(2020年以降 すべて灌流型陰圧閉鎖療法装置による治療)

乳房再建

2013年より人工乳房による再建手術が保険収載されました。その施術のためには日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会会員で、資格認定、施設認定を受ける必要があります。当院では外科 東 敬之医師と形成外科 菊地憲明が認定をうけて、エキスパンダー;一次再建/二次再建、インプラント;一次一期再建/一次二期再建・二次再建手術が可能となっております。

当院でもこれまで多くの方が人工物による再建手術について希望され、説明をさせていただきました。しかし、地域的にご家族との意見の相違や、周囲の方々への配慮から手術を断念されることが多いようです。しかし、米国女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが家族性の遺伝性の乳がん、卵巣がんの可能性を断つために、未発症の時点での乳腺切除、卵巣切除を受けてから、日本をはじめ世界の女性に乳房再建手術が福音として広く知られることになりました。このことによって再建手術を受ける敷居が低くなり、ハードルがなくなり多くの方が、人工乳房に限らずご自身の自家組織によって乳房再建される方が増えています。保険収載されたということは、日本国民として誰でも受けられる、標準治療であることを意味しています。ご希望があれば、まず遠慮なく説明を聞きにお越しください。

外科 東 敬之医師の乳腺外来診療のある木曜日に形成外科でも診察が可能です。 BIA-ALCL(インプラント関連リンパ腫)の発生が報告されましたが、原因製品は回収され、別の製品も市場投入され、発生しても適正に対処すれば問題ないことから、現在も人工乳房の再建は行われています。

リンク

- 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会ホームページ http://jopbs.umin.jp/medical/index.html

- 乳房再建ナビ ホームページ http://nyubo-saiken.com/

実績

- 人工乳房再建1例(エキスパンダー拡張後後自家組織再建例)

- 自家組織再建6例(有茎皮弁4例、遊離皮弁2例)(2018年以降)

新生児検診

当院では小児科医による全身的検診、耳鼻科・リハビリテーション言語療法士による聴覚スクリーニングの他に形成外科医による外表異常についての検診を行っております。退院までの間に検診させていただき、必要があれば1ヵ月時に外来受診として説明、経過観察、治療を行っております。

核家族化が進み、出生数も下がってきている昨今、インターネット検索で偏った、誤った情報収集によって、お子さんについての悩みを抱え込んでいる親御さんに寄り添って、説明し診療にあたっております。

実績

検診数 公立置賜総合病院 2012年7月3日から2021年12月31日まで計3,618人

舌小帯短縮

舌の下側(腹側)に舌の根元から先端にかけて膜状の構造物を舌小帯といいます。口腔内臓器の発生過程が左右からできることのその境界部という考えと、手漕ぎの和舟の櫂(かい、オール)も、制動性を高めるために支点部の他に手元の分が舟底と紐でつながることで、舟の舵取りがしやすくなるように、舌小帯も舌の構音・嚥下などの際の調整をしやすくするという考えがあります。舌小帯が無い人や、膜状に薄い人もみられます。索状といって太く短く、舌尖がV字状になって、陥凹している場合は舌小帯短縮という状態です。お子さんに前歯が生える時期になると、それまで下口唇まで舌を出せていたのに、歯に舌小帯があたるために出せなくなることがあります。その状態が続くと舌足らずな構音となり、特に舌尖が口蓋(口の天井)に着くことでラ行の構音が出来ず、サ行やタ行に近い発音となります。言葉の学習に問題はありません。発音、構音、活舌に支障がみられるようになります。その場合、小学校就学前の5-6歳時に全身麻酔となりますが以下のような手術を行っています。抜糸の必要はなく、最短2泊3日でできます。

舌小帯

新生児検診での発生数

舌小帯(なし+膜性 / 短縮)=2,116人 / 530人)(2012年以降計12,225人中)

乳児血管腫

出生直後から前額・眼瞼・項など頭部顔面の正中部に平坦な膨らみのない鮮紅色の血管腫(単純性血管腫)がみられます。血管腫にレーザー治療が保険適応になり、レーザー機器を持つ医療施設では早期から照射治療を行うところもあります。しかし、これらはほとんどが自然経過の中で消退していきます。

その中で、出生時に既に小さいものがありその後増大するものや、出生後数週間後から発生し膨らみがあり、増大傾向があるものがあります。苺状血管腫や海綿状血管腫がこれにあたります。例えば、眼瞼部では視野の邪魔となり織脳の発達の障害の原因と危険性がある場合、手足、四肢、体幹にでき動きなどで血管腫が傷つく可能性がある場合は治療が必要になります。現在は、乳児血管腫の治療用に製剤してあるプロプラノロールを含むヘマンジオルRという薬剤の内服が第一選択になっています。プロプラノロールは現在も成人の血圧を下げる薬として広く使われています。これが乳児血管腫の治療に有効であることがわかり、使用されるようになりました。当院でも、小児科医、形成外科が連携して使用しています。治療開始前に、まず小児科に約5日間入院して、ヘマンジオルの内服に伴う低血糖や喘息症状がみられないかを精査します。問題ないことを確認し退院し、形成外科で体重をみながら処方量を調整しながら1歳6ヵ月から2歳ごろまで内服治療をします。早い時期からの治療に効果がみられているため、できれば3ヵ月以降から開始することが望ましいと思われます。適応があり、それは診察して判断します。

治療で増大傾向を抑制し、膨らみの平坦化が得られることが多いです。しかし、表在性に赤みが残る場合があります。その場合はレーザー機器を有する医療機関にて保険で治療が可能です。

新生児検診での発生数

サーモンパッチ(眼瞼・前額部・項)=6,171人(1,670人・356人・4,145人)(2012年以降計12,225人中)

実績

ヘマンジオル治療数 7 例(2018年以降)

小児の外来手術(同伴手術)

4歳から14歳までの小児の外来手術(母斑切除、皮膚・皮下腫瘍摘出)では、ご家族にベッドサイドに同伴していただいて、行っています。ご家族にお子さんに寄り添っていただきながら不安を軽減して、できるだけ入院・全身麻酔下での手術を回避して、外来手術を行っています。なお、お子さんとの診察で外来手術が可能かは判断させていただきます。

実績

小児の同伴外来手術 30例(2018年以降)

漏斗胸

幼少時は胸部正中の陥凹変形が主体で、スポーツ活動、運動において何ら問題のない経過をたどります。運動や日常生活に問題はみられませんが、学校健診で整容的に指摘され、また心電図検査で胸壁に心臓が圧迫されて移動して、軸変位と言われる心電図異常が見つかることがあります。しかし、成長に伴って胸部の陥凹変形が自然軽快することはありません。また、成人後、特にメッタボリック・シンドロームの生活習慣による変化がみられないにもかかわらず、それまでこなしてきたスポーツや運動時の易疲労や息切れ症状がでてきます。治療には2つあり、昔から行われているものに、ラビッチ法といわれる、陥凹部の肋軟骨を切離して凹型の胸骨と肋軟骨を凸型に裏返すように固定しなおすものと、新しいナス法(ペクタスバー法)といって肋軟骨や肋骨を切離せず、チタン製の専用のバーを凹部の深部に設置して凸型に挙上して治す方法です。当院では後者の方法を行っております。ナス法では骨切りなどの侵襲が無い分、バーを2年間ほど挿入し、矯正後にバーを抜く必要があります。合併症を起こさないために、当院では胸部外科医の協力を得て、胸腔鏡で胸の中を観察しながら手術を行っています。肋骨の柔らかさがある時期と、成長期にかかる時期の手術がよいとされてきており、以前は7歳から10歳とされた適応年齢は中学生から高校生まで広がってきています。

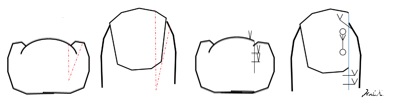

手術基準はCT撮影で最陥凹部の水平断面像の前胸郭内壁から脊椎椎体前方の長さ(下図b)で胸郭内面の横の長さ(下図a)を割った割合(ヘーラー指数, Haller index)で3.2以上の場合としています。

a/b=3.67>3.2

実績

ナス法(ペクタスバー法)による漏斗胸手術 5例(2019年以降)

顔面骨骨折

当院では顔面外傷センターを設置しており、鼻骨骨折、眼窩底骨折、上顎骨骨折、下顎骨骨折、頬骨骨折など顔面外傷に伴う骨折の治療を行っています。歯科口腔外科医師と合同で、整容、機能、咬合を総合的に扱って治療に臨んでいます。下顎骨以外の骨折では、吸収性の固定材料を使用しており、抜釘の必要が無いようにしています。また、眼窩内など複合骨折の場合、山形大学医学部附属病院歯科口腔外科に依頼して三次元モデルを作成して、術前に使用する金属プレートを骨折部から整形し、滅菌の上、手術時の整復固定操作を迅速に、適切に行うようにしています。

治療例

実績

23例(2018年以降)

頭頸部再建など他科再建手術

当院は地域がん診療連携拠点病院であり、当科では、外科的手術によるがん組織の切除後に、患者さん自身の組織(血管を付けてた筋肉、皮膚、骨組織)で微小血管吻合手術(マイクロサージャリー、口径1-2mmの血管を移植先の動静脈に手術用顕微鏡を用いて吻合する)の技術を用いて、早期に元の生活に近い状態になるように治療応援を行っています。例えば、食道癌に対する有茎胃管や結腸吊上げ再建の血流付加手術、舌癌の舌切除に対する遊離皮弁による舌再建、歯肉癌などに対する遊離皮弁や血管付き骨組織移植による顎骨再建を行っています。この再建によって口からの食事が可能となり、構音など術後のコミュニケーションも温存でき、お顔の整容も維持できるようにする治療です。

治療例

実績

遊離移植・自家移植組織再建9例(2018年以降)

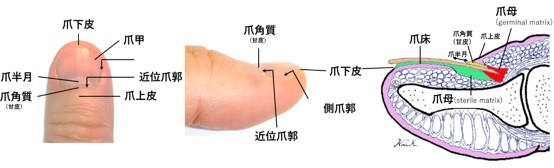

※爪組織の解剖

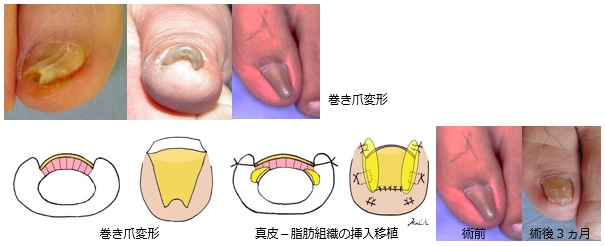

巻き爪変形

原因ははっきりしませんが、足趾の爪甲、特に母趾の爪甲の両側が丸みをおびて、爪床を摘まむように変形して、歩行時、安静時の痛みの原因になることがあります。高度の巻き爪の場合、当科では、抜爪し、曲がった爪床をご自身の鼠径部の真皮―脂肪を末節骨と爪床の間に挿入して矯正する方法で手術を行っています。入院が必要になりますが、術後1ヵ月以降に爪甲が、幅広く、平坦になって新生してきます。お悩みの方はご相談ください。

治療例

陥入爪

足の母趾の爪の片側が、稀に両側が、本来水平に近く生えるところが、垂直に近く変形して、皮膚を貫く際に痛みと炎症、時に化膿を引き起こします。習慣化した患者さんは、その際に爪を深爪して症状を紛らわしますが、また再発します。治療法は1)爪を切らず、皮膚にあたらないように工夫して皮膚を越えて伸ばしきる方法、2)垂直に変形した部分の爪甲を生えてこないように手術する方法です。

1-1)痛みが伴いますが、爪甲と爪床、皮膚の間に小綿球を挿入して、隙間を作って爪がやさしく生えるようにする方法

治療例

1-2)専用の形状記憶合金のワイヤーを爪甲に先端部に穴をあけて固定して、曲がった爪甲を平に矯正しながら伸ばす方法(自費になります)

治療例

2)上記の方法を行い、改善しない場合、約2週間で直したい場合、垂直に生える爪甲を爪の根元の爪母、炎症のある皮膚、爪床を一塊として切除し、爪の幅は5㎜弱短くなるようにする手術(保険適応)

治療例

爪甲に開けた穴は爪の成長と共に無くなります。

実績

31例(2018年以降)

これらの方法を患者さんごとに提供して治療にあたっています。

診療ガイドライン

- 日本形成外科学会、日本創傷外科学会、日本頭蓋顎顔面外科学会(三学会合同ガイドライン)

- 形成外科診療ガイドライン・皮膚疾患

第I編 皮膚軟部腫瘍、第II編 母斑・色素性疾患(レーザー治療)

- 形成外科診療ガイドライン・急性創傷/瘢痕ケロイド

第I編 急性創傷、第II編 感染創,第III編ケロイド・肥厚性瘢痕

- 形成外科診療ガイドライン・慢性創傷

第I編 慢性創傷

- 形成外科診療ガイドライン・頭蓋顎顔面疾患(主に先天性)

第I編 口唇・顎・口蓋裂・その他の顔面先天異常、第II編 耳介先天異常、第III編 眼瞼、第IV編 頭蓋(骨)縫合早期癒合症

- 形成外科診療ガイドライン・頭蓋顎顔面疾患(主に後天性)

第I編 顔面外傷、第II編 顔面変形(骨切り手術) - 形成外科診療ガイドライン・頭頸部・顔面疾患

第I編 頭頸部再建、第II編 顔面神経麻痺、第III編 眼瞼下垂症 - 形成外科診療ガイドライン・体幹・四肢疾患

第I編 乳房建再、第II編 腋臭症、第III編漏斗胸、第IV編 臍ヘルニア・突出症、第V編 四肢先天異常、第VI編四肢再建、第VII編 殿部・外陰部再建

- 形成外科診療ガイドライン・皮膚疾患

- 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会、日本形成外科学会、日本乳癌学会の連携による「乳癌および乳腺腫瘍術後の乳房再建を目的としたゲル充填人工乳房および皮膚拡張器に関する使用要件基準」

施設認定

- 日本形成外科学会教育関連施設