診療科・部門等紹介

薬剤部

薬剤部の業務

適切な薬物療法を通じて医療安全を確保し医療の質の向上を目指し、患者さまの健康の回復・維持向上に貢献して参ります。調剤、注射薬管理、製剤、医薬品情報管理などの基本業務に加え、抗がん剤関連(調製・レジメン管理・聴き取りなど)、麻薬管理、病棟業務(薬剤管理指導など)、治験管理などを担っております。 チーム医療であるがん化学療法、緩和ケア、感染制御(ICT・AST)、栄養サポートチーム(NST)、糖尿病、災害医療などにも参画しております。 また、研修施設としてがん薬物療法認定薬剤師研修施設・NST専門療法士研修施設の認定を受けています。

置賜広域病院企業団 薬剤部(薬局長)

スタッフ・体制

置賜広域病院企業団薬剤部は、総合病院・長井病院・南陽病院での構成となっています。 置賜広域病院企業団 薬剤部として薬剤師が合計18名

| 薬剤師 | 総合病院 14名 | 長井病院 2名 | 南陽病院 2名 |

| 薬剤助手 | 総合病院 5名 | 長井病院 1名 |

院外処方箋発行率

約90% (院外処方不可薬などの患者さまが対象となります)

部署紹介

1F

医薬品情報室

医薬品情報の収集、それらの評価と院内への情報周知活動(DInews)や、薬剤管理指導業務に係わる情報提供を行っています。緊急安全情報や重要案件は、迅速に情報が得られるよう配慮しています。薬事委員会事務局、地域保険調剤薬局とのコンセンサス(意見の一致)などを日々の業務としています。 また、オーダリングシステムの医薬品管理マスタ作成業務支援や各部門からの問い合わせに応じています。 また、保険調剤薬局からの疑義照会窓口として医師側との連絡調整役を果たしています。重複投薬の有無、用法・用量、特に散薬の許容範囲チェックや散薬倍散の力価と秤量が両方印字されていることから、調剤過誤を防ぐうえで高い評価を得ています。

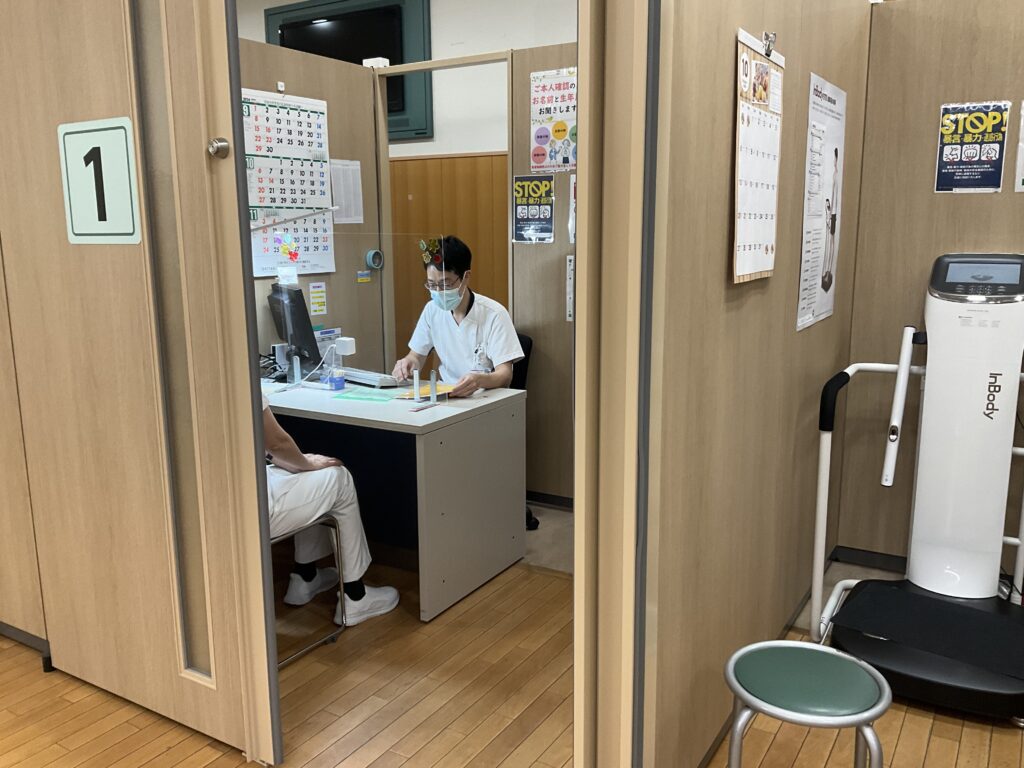

《持参薬確認(患者サポートセンター内・病棟》 患者様が使用している薬の情報を主治医へ提供することにより、重複投与予防や術前休薬指示など、入院中の安全な薬物療法を行うため、入院される患者様の持参薬の確認を行っています。患者サポートセンターにて、入院決定時(事前面談)と入院当日に確認を行います。

- 持参薬:入院するまで患者様が使用していた薬(目薬、塗り薬なども含む)のことです。

- 現在は、薬の名前が違っても同じ成分の薬が多数あります。安全に薬を処方するために、正確な情報を提供することはとても重要なことです。

2F

調剤室

オーダデータが解析された後、調剤支援システムに送信されると同時に各調剤機器に自動的に取り込まれ、調剤業務が開始されます。大きく分けて、外来処方(院外処方を除く)と、入院処方の2つがあります。外来院内処方オーダは、自動的にデータを受信すると同時に作業箋を出力します。 救急救命センターからの処方もあり、24時間体制で調剤が行われています。 入院処方オーダは、曜日別に病棟毎オーダ出力時間を設定している「入院定期処方」と、医師が随時オーダー入力出来る「入院臨時処方」と、「入院麻薬処方」、「入院退院時処方」があります。

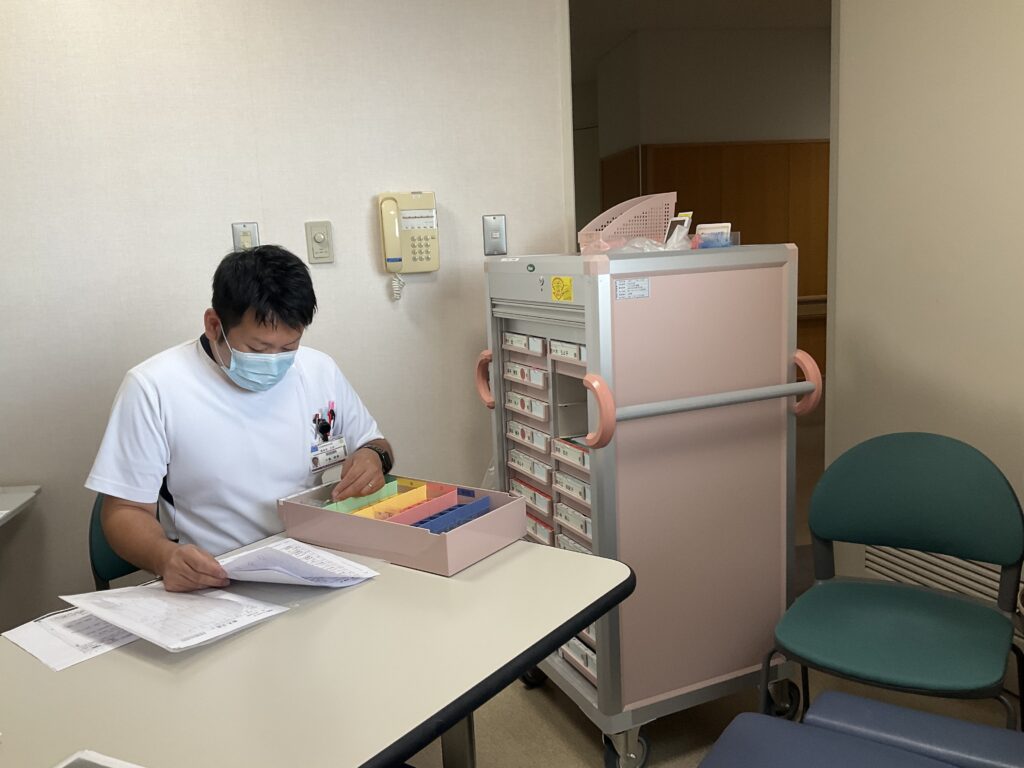

薬品管理室

院内で使用される全ての医薬品をSPD部門と連携しながら管理し、供給等の業務を行っています。 患者毎にオーダーされた翌日分のデータを受診し、ラベル発行、病棟(外来)用及び薬剤部用注射箋発行を行います。 全自動注射薬払出し装置が稼動し、アンプル類は患者毎にトレーへピッキングされます。輸液などの未実装薬品は、注射箋と一緒に発行されたリストで人為的にピッキングします。集められた注射薬は、二重監査を経て個人別セットされ、病棟(外来)毎専用カート又は搬送容器に納められた後、各病棟(外来)へ搬送されます。 他は、病棟、外来の各部門別に設定配置した定数配置薬を基本としている。定数配置薬に無い薬品は、その都度臨時請求を受けて払い出し、対応しています。手術室の各部屋の注射配置薬は、カート配置方式を採用しており、土、日、祝祭日を除き、毎日点検補充を行っています。毒薬、向精神薬及び血漿蛋白製剤等の管理対象医薬品は品目毎に毎日出入庫の管理点検を行っています。

製剤室

市販製品がないこと、疾病治療上必要な特殊加工を要する試薬や医薬品、なおかつ薬事委員会で承認された院内特殊製剤の調製を業務としています。高圧滅菌機や自動洗瓶機およびPH測定装置等々の機器類を駆使し、製剤の安全性、安定性に留意しながらの供給方法としています。

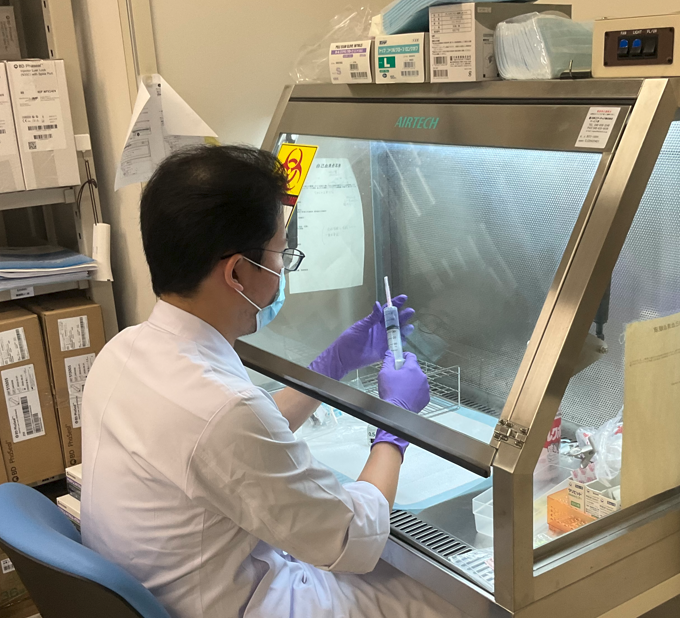

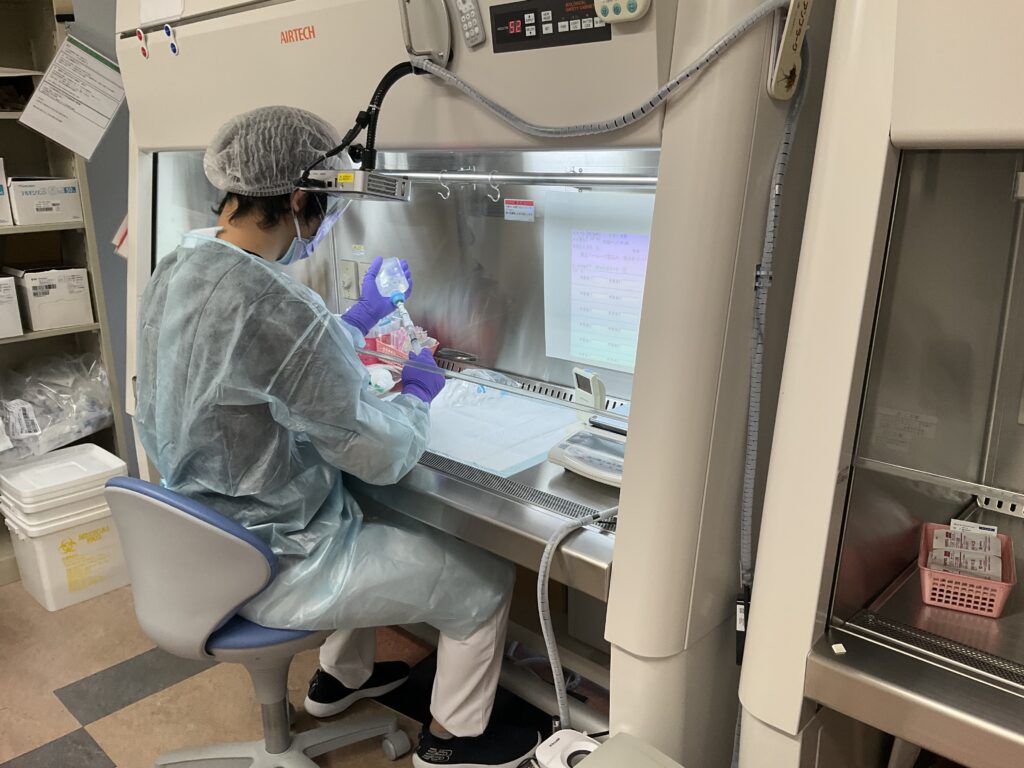

無菌調製室

疾病治療上必要な製剤や注射薬の調製に、無菌的操作方法によって対応しています。室全体が無菌状態になるように設備され、中にクリーンベンチが設置されています。特殊患者の注射薬混注やTPN調製依頼に応じています。

業務紹介など

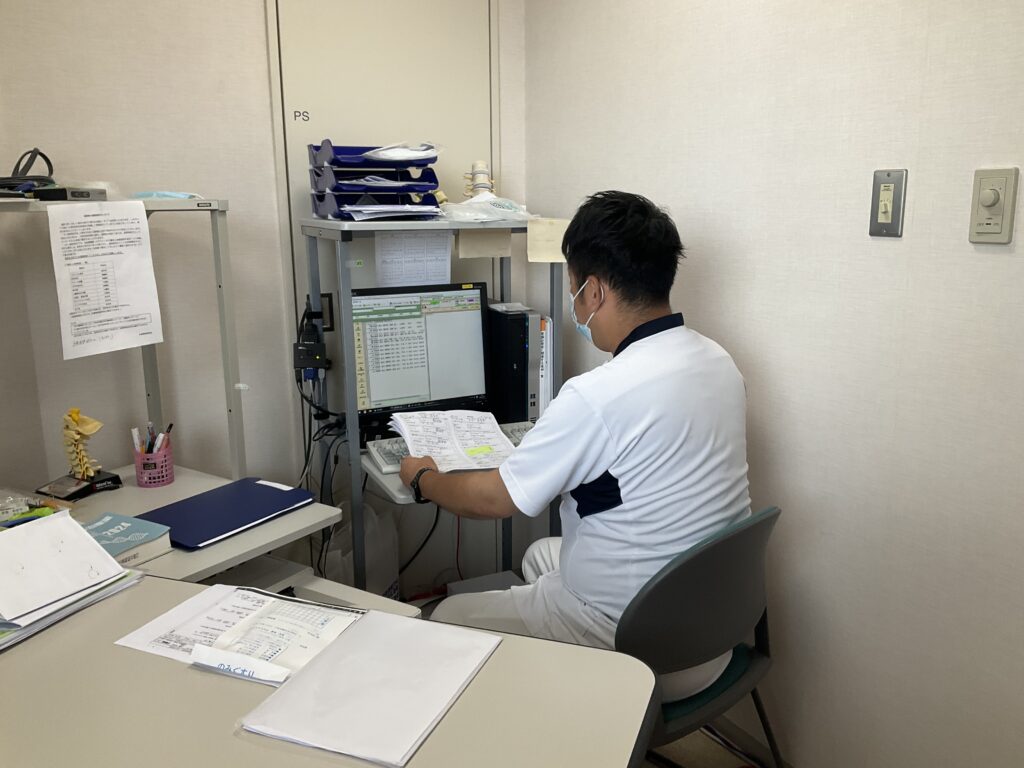

病棟業務

病棟業務における基本的な役割には、「入院患者さんに対して、最適な薬物療法を実施する上での薬剤師目線での有効性・安全性の向上を目指すこと」が求められています。 さらには、医薬品の適正使用を推進して副作用・薬害などのリスクから患者さまを守ること、病棟での投薬過誤などのインシデントを未然に防ぐことなどに取り組んでいます。

注射用抗がん剤調製

当院のがん化学療法においては、院内で登録されたレジメンがオーダーされる。薬剤部では、患者毎の化学療法計画書を基に処方監査を行い、投与間隔、投与量等を確認し注射用抗がん剤を個人ごとにセットします。入院は7階病棟の専用の調製室で、外来は化学療法センターで、無菌的かつ調製者の安全を確保するために、安全キャビネット内で抗がん剤の調製を行ってます。注射薬混注鑑査システムを導入し、安心安全ながん化学療法を提供できるよう業務を行っています。外来においては、専任の薬剤師が薬歴管理を行い、また点滴中に患者さんのベッドサイドに赴き、体調の聞き取りや服薬指導等を行っています。

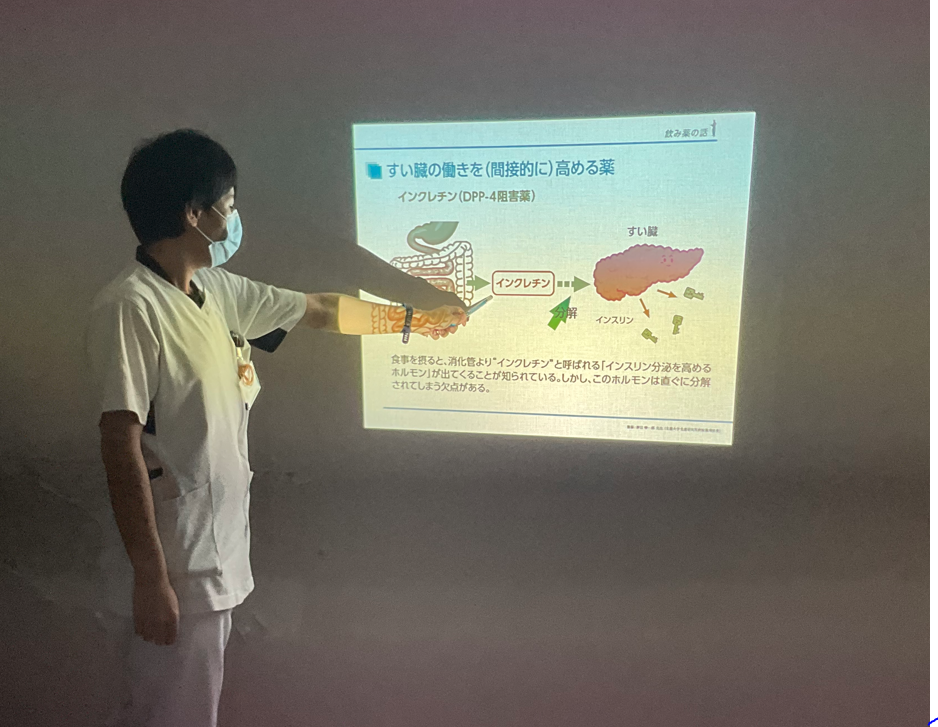

糖尿病教室

糖尿病教室は、医師、看護師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士などそれぞれの職種が担当しておりますが、薬剤師担当の「薬の話」は、毎週水曜日午後3時から1時間程度で行っています。場所は5階病棟の食堂で、入院中の患者さまから外来の患者さまご家族の方まで聞いていただける内容となっております。質問に答えながら気軽な雰囲気でお話させていただいておりますので、どうぞご参加ください。

治験管理

病気の治療をするために、様々な薬が使われています。

治験とは

薬が多くの患者様の治療に使われるようになるためには、多くの段階を踏み有効性・安全性を確認しなければ厚生労働省から許可はおりません。

はじめに「薬の候補」となる物質を選び出し、試験管内・動物・ヒトで作用・効果・安全性などを調べます。

このうち「薬の候補」を健康な成人や患者に使用して、効果や安全性、治療法(適正な投与量や投与方法)などを確認する目的で行われる臨床試験のことを「治験」といいます。

製薬会社は「治験」の結果をもって厚生労働省に申請し、薬として承認されてはじめて、多くの患者に安心して使われるようになります。

薬ができるまで

薬が誕生するまでには、いくつもの段階を踏まなくてはなりません。

①薬の候補を選ぶ

初めに「薬の候補」を選びます。

「薬の候補」は化学合成物質や植物、土の中の菌、海の生物などから発見された物質の中から、目的とする作用をもったいくつかの成分を「薬の候補」として選びます。これは基礎研究と呼ばれ、約2~3年を要します。

②動物で確認

次に、ウサギやねずみ、犬などの動物で「薬の候補」の効果と安全性を調べます。これは非臨床研究と呼ばれ、約3~5年を要します。

③ヒトで確認

ヒトで「薬の候補」の効果や安全性を調べます。この段階を「治験」といいます。また、臨床試験とも呼ばれ、約3~7年を要します。

治験は通常3つの段階を踏んで進められ、「薬の候補」のことを、「治験薬」といいます。

第1段階:第Ⅰ相試験

少人数の健康な成人志願者あるいは患者に対して、ごく少量から少しずつ「治験薬」の投与量を増やしていき、安全性を調べます。また、「治験薬」がどのくらい体内に吸収され、どのくらいの時間でどのように体外に排出されるかも調べます。

第2段階:第Ⅱ相試験

少数の患者に「治験薬」を使ってもらいます。

次に、効果が期待できそうな少数の患者について、本当に病気を治す効果があるのか、どのような効き方をするのか、副作用はどの程度か、また、どの程度の量や使い方が良いかなどを調べます。

第3段階:第Ⅲ相試験

多数の患者に「治験薬」を使ってもらいます。

最後に、より多数の患者について、効果や安全性を最終的に確認します。

※当院は現在のところこの段階で参加しております。

④承認申請

治験で確認された「薬の候補」の効果や安全性、適正な使い方について国(厚生労働省)で審査をします。審査と承認には、約1~2年を要します。

厚生労働省で承認されてはじめて、多くの患者に医薬品として使うことができます。

1つの薬ができるまでには、約10~20年かかります。

⑤製造販売後調査

「新薬」が使われるようになっても、販売後も続けて薬の効果や安全性などを調べます。

治験では限られた条件・人数の方に使用していますが、販売後には多様な、大勢の患者に使用されます。その実績を基にして得られたデータは、製薬会社にフィードバックされ、薬の改良や薬の開発に活かされます。

治験の流れ

治験のお知らせ(提案)

治験薬を使うことが適していると医師が判断した患者さんに治験について提案いたします。

患者さんの合意のもと開始されます。

治験への参加を検討

治験への参加は強制ではありません。患者様の合意のもと開始されます。

わからないことや不安なことは、どんなことでも質問してください。

その場ですぐに決める必要はありませんし、ご自身およびご家族などと十分に検討して治験への参加を決めてください。

治験の詳しい説明

担当医師やCRC(臨床研究コーディネーター)が治験について文書を用い説明いたします。

(当院は株式会社 東北薬理研 https://www.tohoku-yakuriken.co.jp/ と契約しております。)

以下の点を中心に説明します。

- 「治験薬」の説明

- 治験の目的

- 治験の方法

- 予測される利益と不利益

・・・など

同意と署名

治験への参加に同意する場合は、同意書に署名をしていただきます。署名をすることで治験への参加に同意したことになります。

また、1度同意した後でも、治験薬の投与前後に関わらず、いつでも治験への参加を取りやめることが可能です。

「人」でなく「ヒト」と表現しているのは?

生物学とか動物学の分野において、生物または動物の1種として、研究対象として人間を扱うときに、文化的・歴史的な要素がはいる「人」ではなく、『ヒト』というように記述します。

治験対象者は下記にアクセスするとパンフレットなどが見れます

日本製薬工業協会HPより

https://www.jpma.or.jp/about_medicine/shinyaku/tiken/base/chiken/lofurc0000003s8p-att/chiken_081.pdf

厚生労働省HPより

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fukyu.html

外部委員へ選考お願いされた方へ

下記のところへアクセスしてお読みください

(日本QA研究会作成)https://jsqa.com/wp3/wp-content/uploads/2021/12/20160205_IRB.pdf

薬学6年制実務実習

当院は、薬学教育における6年制実務実習の認定施設です。

専門薬剤師・認定薬剤師・他資格取得数(令和7年現在)

認定・専門薬剤師数

・日本病院薬剤師会

病院薬学認定薬剤師 7名

感染制御専門薬剤師(ICPS) 1名

がん薬物療法認定薬剤師(POP) 1名

・日本糖尿病療養指導士認定機構

日本糖尿病療養指導士(CDE) 3名

・日本臨床栄養代謝学会

NST専門療法士 2名

・一般社団法人 薬学教育協議会

認定実務実習指導薬剤師 7名

・その他

DMAT隊員 1名

介護支援専門員(ケアマネ) 1名

山形県糖尿病療養指導士(CDE-Y) 2名

認定施設(令和7年現在)

- 日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師研修事業研修施設

- 日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士認定実地修練認定教育施設

- 薬学生実務実習受け入れ施設